皆さん、こんにちは

Wheelchair Room管理人の上間 祥之介(うえま しょうのすけ)です。

私の紹介

私は脳性麻痺(のうせいまひ)という生まれつきの運動機能障がいにより、沖縄で幼い頃から車椅子生活をしてきました。3人兄弟の真ん中に生まれ、5歳までは障がいのある子が通う沖縄整肢療護園(現:沖縄南部療育医療センター)で過ごしました。幼い頃は喘息で入退院を繰り返し、生活するのも必死な状況が長く続いて、手術をしたこともありました。そんな病弱で障がいを持っていた私は、年後の姉の影響もあって健常の人たちへの憧れを持っていました。姉が幼稚園で友人と楽しく遊ぶ姿を見て「学校に行きたい」と思うようになり、そんな時当時のリハビリの先生から「祥之介は自分で思いを伝えることができる。一度保育園に見学に行ってはみてはどうか」と紹介を受けました。慣れない環境に恐さもありましたが、そんな不安を周りの同級生がかき消してくれました。その経験がきっかけで保育園へと通うようになり、その後学校生活が始まっていったのです。

小学生時代

私が周囲の同級生と同じ一般校に通うためにはクリアしなければならない様々な問題がありました。両親をはじめ、周りの大人たちが大きく頭を悩ませたのはヘルパーの問題、学校のバリアフリーの問題、学習の問題などがあり、身の回りのことはもちろん、お手洗いすら一人でできない私にとって学校生活は親と一緒が当たり前でした。というのも小学校の入学に合わせてスロープなどが設置され、徐々に環境が整えられていくなかで、ヘルパーの配置は長く厳しい状況が続きました。仕事の合間を縫って私に付き添い一緒に授業を受ける両親。それと同時になんとかヘルパーをつけてもらおうと議会や教育委員会にお願いに行った日々。エレベーターもない頃、教室まで私をおんぶして車椅子を運んだこともありました。今となればわかる当時の苦労もその時の私は常に親と一緒にいることが嫌で、一人で何でもできる同級生たちを羨ましく思っていました。そのような日々を過ごす中で小学2年生の頃に初めてヘルパーさんが付きました。はじめは午前のみで、午後は母親が交代して授業を受けていました。そんな生活がしばらく続き、小学3年生になってから1日ヘルパーさんがつくようになり、ようやく「毎日一人授業参観」から抜け出すことができたのです(笑)ヘルパーさんは授業でのサポートやお手洗い、あらゆる場面で身の回りのサポートをしてくれました。特に体育の授業や運動会ではクラスの一員として同級生たちと盛り上がり、リレーでは他の同級生と混じり、車椅子を押しながら走って2年連続で1位になったこともありました。(笑)5年生からはヘルパーさんが変わり、宿泊学習、そして6年生ではクラスの同級生やヘルパーさんと修学旅行も経験し、久米島、人生初の飛行機で離島に行くというので、緊張していたことを覚えています。友達や両親、ヘルパーさんなどたくさんの人に支えられて過ごした小学校生活はあっという間に過ぎ、地域の小学校に行くことができ、たくさんの経験をすることができて良かったと心から感じています。

中学・高校生編

小学校卒業後、地元の中学校に入学することになりました。中学校に入ると他の地域の同級生も通うようになり、クラスに馴染めるか心配する日々が続きました。知っている顔ぶれもいれば、初めて見る顔ぶれも多く、ジロジロとみられることもありました。「なんとかこの状況を変えたい」と思いながらも、なかなか自分から声を掛けることができずにいると同じクラスの男の子が声をかけてくれ、緊張をほぐしてくれたのでした。ヘルパーにはサッカー部のコーチをしていた方が付いてくれて運動部の同級生もよく身の回りの手伝ってくれました。授業は50分になり、周りの同級生と同じ空間で板書のサポートをしてもらいながら受けていました。定期テスト時は自力で書かないといけなかったので別室で受験し、同級生と同じ問題を解きました。テスト返却の際に仲のいい同級生と点数を勝負したりするなど、とても楽しかったです。(私は社会科が好きだったのでテストの点数で勝った時は嬉しかったです。笑)また、体育の授業ではサッカーやバレーなどの球技をしたり、スポーツレク大会はクラスの一員として集団行進やリレーにも参加しました。そして音楽の合唱コンクールではヘルパーさんも学ランをきて一緒に歌ったこともありました。(その甲斐あってか、金賞を取れたことはいい思い出です!笑)そのような日々を繰り返しながら、心配していた中学校生活もあっという間に2年がすぎ、気がつけば最終学年。中学3年になると2大イベントが待っていました。それは修学旅行と受験です。まず、修学旅行は11月にあり、3泊4日で福岡・長崎・熊本の3県に行きました。3年連続で付いていたヘルパーさんも付き添ってくれ、福岡空港からバスに乗って長崎に行き、街並みを見ながら歩きました。長崎は階段が多く、所々車椅子を同級生に持ってもらいながら移動しました。名所の「眼鏡橋」、坂本龍馬の「亀山社中」を見に行こうと計画し、移動するなか亀山社中は階段が多くて途中までしか行けず…。途中の階段で15分ほど鳥の囀りを聞きながら待つこともありました。熊本では熊本城で一緒に行動していたグループとはぐれたり、遊園地では乗れる乗り物が少なく、3時間近く散歩をしたこともありました。(笑)遊園地で遊んだ夜は旅館で学年全体で出し物大会をして、私たちのクラスは当時流行っていた映画「アバター」と桃太郎を掛け合わせた劇をして、私は桃太郎のお爺さん役で出演しました。(笑)笑いに包まれた出し物大会はとても楽しかったです。色々経験した修学旅行はあっという間で、終わってみると寂しい気持ちにもなりましたが、素晴らしい思い出も沢山できたので、行くことができて良かったです。

次の大イベントは受験です。受験は自分の人生の方向性を決める大切な出来事。周りが推薦入試に合格するなか、焦る気持ちとともに「私はどの高校に行けるのか」と当時は不安な気持ちで過ごしていました。学力に加えてバリアフリー環境も考え無ければならない私にとって、進路選択は主に2つでした。一つは周りと同様にバリアフリー環境の整っている一般校を受験し、合格すること。そしてもうひとつは、特別支援学校に通う選択。身体障害を受け入れ可能な特別支援学校にも見学に行ったこともありました。特別支援学校は環境的にも、それから学習的にも先生たちが状況に合わせて教えてくれる素晴らしい学校でした。でも、なかなか特別支援学校へ行く気持ちになれず、それどころか「今まで過ごしてきた環境のように周りの同級生がいる一般校に行きたい」と感じていました。そのため、一般校に通うことを目標にして普段の授業での板書等のサポートはヘルパーさんに受けながらも、定期テストは皆と同じ教室、同じ時間で受けるようにしました。定期テストがあるたびに「もっと勉強しておけば良かった」と後悔と反省を繰り返しながら日々を過ごしていました。受験先はバリアフリー環境の整っている南風原高校を選び、受験にあたっては3点ほどのお願いをしました.ひとつ目は「別室で受験をしたい」、2つ目は「通常時間+15分の時間延長をしたい」、3つ目は「問題用紙めくりと間違えた箇所を消してほしい」との内容でした。要望に対する高校側からの返事を待ちながら、受験勉強をする日々。学校の授業に加えて家庭教師をつけてもらい、勉強を見てもらったこともありました。国語や社会といった文系と言われる教科は好きだったので割と点数が取れる自信があったものの、理科や数学などの理数系の教科は全く点数を取ることができず、むしゃくしゃして点数が取れない自分が嫌になり、その苛立ちのまま家族にあたってしまうこともありました。今振り返ると悪いことをしたと後悔していますが、その当時は結果が出ないことへの不安と怒りでいっぱいでした。この状況を変えるべく、家庭教師と一緒に作戦を練り、簡単な計算問題を確実に取るという作戦に変更しました。その甲斐あって少しずつ進学先の合格ラインに達するようになり、受験までさらに勉強を進めました。当日受験先の会場には沢山の同級生たちが参考書を読んでいたり、友達同士で問題を出し合うなどして過ごしていました。私は極度の緊張に襲われて何度もお手洗いに行ってしまい、大変な朝のスタートでした。受験担当者に試験会場へと案内され、母親はお手洗い等のサポートのため、別室で待機。いよいよ2日にわたる受験が始まったのでした。1日目は国語や英語などの3教科で、時間を見ながらひとつひとつ問題をとき、わからない箇所に悩みながら過ごしていると気がつけば1日目はあっという間に終わりました。そして、2日目は理数系の教科と午後からは面接がありました。試験時間が始まるとすぐに簡単な計算問題から解くようにして、わからない箇所は飛ばしていくようにしました。(問題を見た瞬間もっと苦手な問題を解く練習をしておけば良かったと後悔もありましたが。(笑))なんとか無事に学力試験も終わり、ほっとしたのも束の間、午後からは面接でした。お昼時間に何度も繰り返し挨拶や志望動機、これまで力を入れてきたことなどを練習し、昼食をとって面接に臨みました。面接会場は静寂に包まれ、緊張しながら教室へ入りました。2人の面接官が交互に質問するかたちで進んでいき、15分程度で終わりました。「自分の気持ちを伝えることが大事だ」と面接練習で学んだので、「南風原高校へ通いたい」と思いを伝え、教室を後にしました。そこから合格発表まで不安な日々が続き、緊張からか眠れない夜もありました。そして合格発表の日。母と一緒に見に行きました。私が受験したのは「普通科普通総合コース」で、自分の番号を見つけたときは嬉しくて興奮して叫んだことは良い思い出です。(笑)こうして無事高校生活のスタートラインに立つことができたのでした。

高校も母親に送迎してもらい、日々の生活を送ることになるのですが、やはり問題は身の回りのサポートをするヘルパーの問題。高校(私の時代)は沖縄県のヘルパーモデル事業というものがあり、障がいのある学生を支援するための取り組みがありました。しかし当初は試験的に行うということで「県内5校」と応募枠が決まっており、採用されるかどうかわからない状況でした。採用通知の連絡が来るまでは小学生の頃と同様、母親にサポートしてもらう形で高校生活を送ることになりました。高校になると地元の同級生に加えて、沖縄各地から集まってくるので、はじめは中学校ごとに固まってご飯を食べていました。ほかの中学校の同級生にじろじろ見られることも多く、昼食時間以外は不安と寂しい思いをする日々でした。その状況が変わったのは渡嘉敷島研修の時からで、渡嘉敷島の歴史や親睦を深めるための研修でした。1泊2日の研修だったので、臨時のヘルパーさんをお願いして研修に臨みました。研修場所に着くと早速座学が始まり、1日目が終了。そして2日目はクラス対抗でバレーボール大会をしました。最初はクラスの仲間の試合を砂浜の階段の上から見ていたのですが、バスケ部のクラスの同級生が、「砂浜まで行こう」と何名かで車椅子を持ってくれました。同級生の行動にとても嬉しい気持ちになり、この日を境にコミュニケーションを取ることが増えていきました。困っていると車椅子を押してくれたり、黒板の板書を見せてくれたり、課題を一緒に取り組んだりして大きかった不安も徐々に小さくなっていきました。私の顔が面長であることからついた「ポニー」というあだ名を通していじられることもありました。そのようななかで参加した1年生の時の体育祭は、学年全体の集団行動に出たり、学級対抗リレーはクラスの応援をしたりと、とても楽しかったです。とても思い出深い出来事があるのですが、理科の授業を受けていた時、仲良くなったバスケ部の子とたまたま席が隣になり、話していると「お前、なんでそんなに明るいの?」と言われました。すると、「車椅子や障がいのある人って暗いイメージがあるけど、お前は明るいよな。お前といると楽しいぜ!」と言ってもらい、その場はクールにリアクションしましたが、とても嬉しかったです。色々な思い出がありますが、今振り返るとバスケ部の同級生と渡嘉敷島研修で仲良くならなければ高校を辞めていたと思うくらい、濃い一年を過ごしました。そして高校2年生になり、ヘルパーさんも変わって新たな日々が始まりました。地元の車椅子の後輩も入ってきたことで先輩としての意識が少し芽生えました。(笑)授業はというと、前年同様県のモデル事業でヘルパーさんがついたものの、「同じ高校に2人は配置できない」とのことで、週ごとに交代制(私:月水金、後輩:火木など)でついてもらうことになりました。2年生になると顔見知りの同級生も増え、関わってくれる同級生も増えていきました。皆と同じ空間で、一緒に授業を受ける。何気ない時間が好きでした。授業中、小声で話しあったり、友人が変顔して笑わせてきて先生に怒られたり、時には先生も私を「目が開いてないけど、起きてるか?」といじられたりすることもありました。(笑)そんな私ですが、文系の科目が好きで、なかでも社会科の日本史は勉強がさほど得意ではなかった私にとって、唯一楽しいと思える時間でした。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった偉人たちは何をどのようにして力をつけ、有名になったのか。その時代の人々の暮らしはどうだったのか。自分が生きていない、今とは違う時代を知ることができる「日本史」が好きでした。さらに、そういう意味で言えば私が通学していた頃は「沖縄の歴史」という授業があり、日本史と同様に人々の誕生から、琉球王国の始まりと終焉、そして沖縄戦と米軍統治下時代、日本復帰から現在に至るまでの歩みを知れる時間は父母や祖父母の体験した出来事をより身近に感じることができ、実感しやすかったので他の教科と比べても身に入りやすい、好きな授業でした。それがきっかけで沖縄の歴史検定を受験し、3級を取得したこともありました。このころから沖縄の歴史を学びたい、そして学んだことを教えていきたいと思うようになりました。高校二年は将来のことを考える時期、職場体験では人に関わることがしたいと幼稚園で一週間、子どもたちと触れ合って楽しい時間を過ごしました。子どもたちはとても素直で、まっすぐな質問をしてくることが多く、例えば「足が痛いの?」や目が細い私に対して「目が見えないの?」と言われたり。(笑)その問いの返答に悩みながら、「歩き方を忘れた」や「見えてるよ!笑小さいだけ!」と答えたりして、楽しい時間のなかにも勉強になることが沢山あり、有意義な職場体験でした。友達と何気ない会話でふざけ合い、時には真面目に授業を受けながら過ごした日々も二年が過ぎ、いよいよ三年生になりました。三年になると空気は一気に進路選択モード。大学や専門学校、就職と周りがそれぞれの進路を語るなか、私は「教師になるために大学に行きたい」と目標はありながらも、胸を張って進路を言えませんでした。日々の送迎に加えて生活の至るところを家族に手伝ってもらっているので、そのことをきちんと考えて決める必要があると感じていたからです。大学での授業はどのようにして受けるのか、通学手段・お手洗い問題などさまざまな問題があるなかで、オープンキャンパスにも沖縄大学、沖縄国際大学にも数回見学に行きました。母からは車椅子であることを活かして沖縄大学の福祉文化学科を進められていたので、環境や在学している先輩たちの話を参考にしながらひとつひとつ確認して回りました。そして沖縄国際大学では、沖縄の歴史や文化に興味があったので、それを学ぶことが出来る社会文化学科を見て回りました。当時は社会科の高校教師を目指していたので、オープンキャンパスを受講した際に「教職課程にも力を入れている」と聞き、「沖縄国際大学に行きたい」との気持ちが強くなりました。しかし、そう簡単に行くわけもなく、通勤面やバリアフリー環境の点、将来の職業などから母との闘いが始まりました。福祉の道か、沖縄の歴史や文化を学ぶ道か。何度も話し合いを重ね、時に対立することもありました。しかし、どうしても福祉の道を進む気にはなれませんでした。それはどうしてかというと、車椅子だから福祉を学ぶというのが当時の私は受け入れられなかったからです。もちろん、「車椅子生活を活かしたい、経験を伝えていきたい」というのはこれからのことを考えるにあたって大事なことだと重々感じていたのも事実。でも福祉の道を考えた際に車椅子生活のことは福祉の道でしか伝えられないのか。そこに疑問を感じ、好きな沖縄の歴史や文化を学びながら、車椅子生活のことを伝えていきたいと感じ、沖縄国際大学へ行くことを決めました。自宅から大学までは車でおよそ30分、両親にも相談して協力してもらえることになりました。大学に入学する手段は主に4つ。ひとつは「AO入試」と呼ばれる自己推薦。志望動機などの書類選考と面接。二つ目は推薦入試、これは指定されたある事柄について小論文を書き、合否を決める選考。そして3つ目は指定校推薦入試、これは別名「学校推薦」とも呼ばれ、大学ごとに推薦枠が決まっており、成績も重視されることから狭き門と言われています。最後は一般入試、学力試験です。その中から私はAO入試を選びました。普段の授業と並行して入試対策を行い、忙しい日々でした。AOは入試の1番初めにスタートするので、一次選考までの時間は2ヶ月ほどしかありませんでした。「なぜこの学科を志望するのか」自問自答しながら入試対策の担当の先生にもアドバイスをもらい、書いては消してを繰り返す日々。私は社会文化学科に進学するにあたって大きな理由がありました。それは「沖縄戦」です。幼少期から祖父母の戦争体験を聞いて育ってきたので、祖父母の震えて話す声や表情が強く印象に残り、戦争体験の話を語り継いでいくと同時に、戦争の原因を知り、研究して対策を練りたいと感じていました。そのことをどう文章にすれば伝わるかを考えながら志望動機を作成しました。夏休み、担当の先生とマンツーマンで講習を受けた甲斐あって無事書類選考がとおり、ホッとしながらも次の試験に備えました。二次試験は面接。担当の先生に面接官役をしてもらい、2人で特訓する日々が始まりました。「受験番号と名前が呼ばれてから入室する」「話はじめる際には一呼吸おく」、「自分の一番伝えたいことを忘れないこと」などひとつひとつ言葉や動作を意識しながら取り組みました。できない自分に焦りと不安を感じて嫌になることも多々ありましたが、「繰り返し練習するしかない」と自分に言い聞かせて過 ごしました。そして本番の面接の日。会場へは母に送ってもらって大学まで一緒に向かいました。会場に着くと大学の職員が面接室まで案内してくれ、運命の闘いが始まろうとしていました。廊下にはすでに7.8名の受験生が自分の時間になるまでそれぞれの過ごし方で待っていました。いよいよ私の番になり、入室。教室に入ると面接官が4名いました。まさか面接官が4人もいるとは思わず、心の中で極度の不安と緊張に襲われましたが、「大丈夫」と言い聞かせ、面接に臨みました。名前・受験番号・出身校などを言って本題の質問が始まりました。志望動機では祖父の沖縄戦体験を聞いた時の当時の気持ちをもとに目指した理由を伝え、学校での様子を聞かれた際には両親の送迎に加え、ヘルパーさんや友達に手伝ってもらいながら授業を受けていること、社会科の授業が好き、そして高校教師を目指していること、「沖縄の歴史や文化を伝えられる人になりたい。」と気持ちそのままに伝えました。面接の時間は進んでいき、最後の質問。「あなたに外国の友人がいたとして、あなたはその友人に沖縄のどこを紹介しますか?」と尋ねられました。この問いにしばらく言葉が出なくなり、焦りながら「首里城」と言い、その理由に世界遺産であり多くの観光客が足を運んでいることなどを挙げました。あまりにありきたりなことを言ってしまっただけに「絶対に社会文化学科で学びたい」と言ってお礼を伝え、面接を終えました。それから何週間かネガティヴな期間を過ごし、季節も変わってとうとう合格発表の日。落ち込み度9割にわずかの期待をかけ、大学のホームページを見ました。すると受験番号を見つけ、念願叶って合格しました。担任や受験を支え、指導してくれた先生、両親やヘルパーさんと喜び合い、大学に進学できる嬉しさでいっぱいでした。その後は日々の授業と並行して大学に入学する前の事前課題に追われ、毎日の時間の流れが早く感じるほどでした。定期試験を終えると事前課題をこなす日々に頭が時折パニックになり、「自分があと一人いてほしい」と思うくらい、追い込まれたこともありました。(笑)そんな高校生活も残り半年。国語の授業で作文を書く機会がありました。特に指定されたテーマはなかったので周囲への感謝の気持ちを書こうとA4サイズ3枚に思いをしたため提出しました。すると、ある日の帰り道国語の先生に呼び止められ、私は「怒られるのでは」とビクビクしていました。恐る恐る話を聞くと「弁論大会に出ないか?」との子誘いでした。私の文章を読み、「他の生徒にも聞かせたいと思い、声をかけたようでした。嬉しい誘いも全校生徒の前で話したこともない私には不安が大きかったのでその場で返事は出さず、一旦持ち帰って考えることにしました。まず両親に相談したところ「すごいな!でも大丈夫か?」と不安げ。そして、友人にも相談したところ「すごい。せっかくのチャンスだから挑戦した方がいい」と勧められ、また考えました。すると担任の先生が来て「無理にとは言わないけど、みんなが経験できることではないから、そのチャンスがあるならやったほうがいいんじゃない?」と言われました。数日が過ぎ、決断する日がやってきました。色々と考えた結果、弁論大会に出場することにしました。大会までは約1ヶ月、出場すると決めた次の日から早速練習が始まりました。書いた文章を読みながら目線や声の大きさ、姿勢、間の取り方などの指導を受け、ひたすら練習しました。最初は抑揚もなくいわゆる"棒読み"状態でした。ところが回数を重ねるごとに段々と体が覚えだし、自分のタイミングで話せるようになっていました。当時の私は今よりも完璧意識が強く、スピーチというよりも文章を完璧に読む意識が大きかったのです。それがかえって失敗してはいけないとプレッシャーを生んでいました。原稿を読んでは指導を受け、また練習する。ものにするまで何回練習したかは覚えていませんが、回数を重ねて行くたびに自分に自信がついている実感がありました。そうして弁論大会本番。体育館に全生徒集められ、その横に私を含めた出演者10名ほどが並びました。司会進行の先生が開会の挨拶をし、弁論大会がスタート。私は6番目でした。名前を呼ばれてから生徒達の前にいき、向き合うかたちでスピーチが始まります。体育館は静寂に包まれて扇風機、そして見回る先生達の足音だけでした。出場者の声がこだまし、聴く人を惹きつける話術、空気感。出場する側の私もスピーチ内容を忘れそうになるくらい圧倒されました。私の番が刻一刻と近づき、それに伴って心臓の音も大きさを増していきました。そして私の番になり、名前が呼ばれると拍手が始まりました。ヘルパーさんと一緒に全生徒の前にたち、震える手を押さえて話しました。生徒の目線が私を見つめ、今にも逃げたい気持ちでいっぱいでした。ところどころ極度の緊張から言い間違いや吃る場面もありました。しかしそれでも熱心に耳を傾けて聞いてくれる生徒たち。気持ちを込めながら一生懸命伝えようと心がけ、終わった頃には集中しすぎて頭が真っ白になりました。拍手の音で終わった事に気付き、汗だくになりながら出場者の席に戻ったことを今でもよく覚えています。(笑)そして、結果発表の時間になりました。私は発表の重圧から解放されてゆっくり休んでいました。すると、「優良賞 上間祥之介さん」と私の名前がコールされて拍手が起きました。私は最初、名前を呼ばれていることに気がつかず、周りの同級生に教えられて賞を取ったことに気がつきました。自分が書いた文章が評価される経験はしたことがなかったので、みんなに喜んでもらえて嬉しかったですし、出場する機会を与えてくれた先生に感謝すると同時にこれまで諦めず頑張ってきた自分を誇らしく思いました。その他にも学級長も経験することができ、高校生活はさまざまなことを体感できたので、とても内容の濃い3年間でした。

大学時代編

大学は新年度のスタート、4月1日に入学式があり、これまでとは比べものにならないくらい、多くの同級生でいっぱいでした。その数なんと1000人越え。私の所属する社会文化学科は100人くらいで、初日はオリエンテーションに参加しました。学科の特色や講義の取り方、サークル活動の紹介などを先生たちがプロジェクターを使って説明をしてくれました。大学には「代筆・ノートテイク」という視覚や聴覚、肢体不自由といった身体障がいの学生を支援する制度があり、そのサポートを受けて一緒にオリエンテーションを受け、初日は終わりました。まずは大学のパソコンを使って自分が受けたい講義を登録することから始まり、見様見真似で講義の登録をしたのですが、高校を卒業したばかりの頃は何を受講すればよいのか分からず、講義の取り方に関するルールもあって大変でした。1年生の頃は必修科目が多かったのでそれをベースに時間割を組み、空いた時間で自分の興味のある講義をとっていく。4年間で120単位を取らなければ卒業できないことを意識しながら、それに加えて教職も取ろうと考えていたのでどうすれば1週間を有意義に過ごせるかをずっと考えていました。そしてようやく時間割が決まり、翌日から講義スタート。今まで30名クラス、50分授業だったので時間は倍、人数は3倍近くといったくらいに環境はまるっきり変わり、「本当についていけるのか」と不安になりながら一番後ろの車椅子専用の席に着席し、講義を受けました。大きい教室とあって先生はマイクを使って話し、それを聴きながら真剣に板書をする私を含めた学生達。「これが大学生か〜」と感動したことを覚えています。(笑)大学に入って1カ月はなかなか友達も出来ず、支援室に行くものの空き時間は一人で過ごすことが多かったです。周りの同級生は同じ高校同士で固まっていたので、講義の内容や担当する先生について楽しく情報交換をしていました。それを見ながら「羨ましい、俺も早く友だち作りたい」と思う日々に焦りと苛立ちがあってもどかしかったです。なんとかこの状況を変えたいと休み時間に支援室にきた同級生に声をかけ、コミュニケーションを取るようにしました。すると意外にも明るく返答してくれてそれがきっかけとなり、よく会話するようになりました。普段受けている講義のことや趣味などを話し、講義時間になるとそれぞれの教室に向かう。そんな日々を繰り返し、時には一緒に課題のレポートを書くため、図書館に本を借りに行くこともありました。大学一年生の頃は歴史系の必修科目も多くあり、「琉球王国」や「沖縄戦」といった好きな分野を学ぶこともあれば、地質や化石、民族的観点から当時の暮らしを調べる考古学や民俗学はなかなか私には難しく、毎回レポートを書くのに悩んでいました。(苦笑)そんな私の学科は入学してすぐに「MT」(メンバーシップトレーニング)という宿泊研修があり、日帰りで北部の東村に行きました。学科・ゼミ内で日程を前半・後半に分けて私は前半、その日のみヘルパーさんを契約して参加しましたが、セミナーハウスは大自然のなかにあり、とても広々とした施設でした。ロビーで担当教員から指示を聞いた後、部屋に荷物を置き、会議室に行くと先輩達が6名ほど待っていました。円を描くように座り、一人ひとり自己紹介がスタート。趣味や好きなタイプなどを言って盛り上がり、ゲームをしたりして親睦を深めました。嬉しかった出来事もあり、親睦会の後の座談会で先輩達に大学生活のことを話す機会がありました。そのとき私は普段の講義に加え、教職課程をとっていたのですが、日々の課題と将来教員になれるのかという不安があって相談したところ、一人の先輩から「大学生活は4年しかない。大変なことも多いと思うけど、少しでもやりたい気持ちがあるなら続けたほうがいい」とのアドバイスを受けました。学科の先輩との楽しい夜はあっという間に過ぎ、私はヘルパーさんの関係で一足先に泣く泣く帰路につきました。しかし、それがきっかけで講義終わり先輩たちに声をかけてもらうことも増え、宿泊研修に参加して良かったなと思います。宿泊研修が終わると普段の講義に戻り、そして近づいてくるのが大学生の醍醐味”テスト&レポート祭り”。学生サポーターさんとテストの出題範囲を確認し、復習を進める傍らレポートも同時進行で進めなければいけない現実に不安と焦りを感じていました。特にレポート は 課題文を読み、それに基づいて 文章を書いていくので、時間と労力をかなり使い、頭をフル回転させながら取り組んでいました。高校生の頃は感想文や意見文しか書いたことがなく、レポートは根拠を示さなければいけないところが大変でした。フル回転させたおかげで無事仕上げることができ、夏休みが見えてきました。夏休みを目の前に控えたとある頃、一つの夢が叶いました。私には高校生の頃から「ラジオパーソナリティになりたい」との目標があり、ラジオ番組に出たいとの思いからその夢が叶ったのです。というのも、私がお世話になった沖縄国際大学の福祉ボランティア支援室は月に1回FMよみたんと提携し、学生を招いて様々な社会課題について学ぶ企画を放送しており、私は障がいを持つ大学生の立場から大学生活の楽しいところやむずかしさ(移動・お手洗い・情報補償の問題等)をお話ししました。初出演は緊張しすぎてロボットのような話し方になり頭が真っ白になりましたが、良い経験になりました。慣れないことに戸惑いながらもなんとか無事前期を終えたのでした。

大きな決断

後期に入ると私はある大きな決断をしなければいけませんでした。それは「教職課程を続けるか、辞めるか」の選択です。社会科という教科、もっといえば歴史が好きで、沖縄のことを発信していきたい。そして、高校野球の監督になりたいと考えていた私にはこのどちらかを選ばなきゃいけない現実がとても重く感じました。「やりたいなら続けてみたら?」とアドバイスをくれた先輩、その一方で日々の課題に体力的にも、精神的にも追い込まれていく現実。夏休みの2ヶ月悩み続けた結果、私は教職課程を取ることを辞めることにしました。小学校の頃に「野球の監督になりたい」と思い、そこから高校教師になることを夢みてきた私には喪失感が大きかったです。大きな決断をした夏休みはこうして終わりを迎え、後期に突入。後期は前期に比べ、学科の専門科目も増えて難易度もグッと上がり、難しくなりました。歴史学、平和学(平和とは何か、どのようにすれば作れるかを探究)、社会学(社会で起こる現象を多角的に研究)や考古学とさまざまあるなかで、私は平和学に興味を持ちました。というのも大学に入ったきっかけが「沖縄戦」だったので、戦争に至る原因を調べ、学びたかったからでした。講義を受けたり、空きコマには「福祉ボランティア支援」(現:学生支援室)でほかの学科の先輩や障がいのある学生と交流したり。友人と何名かで大学の学園祭に参加したことや、ラジオとの出会いもこの時期でした。福祉ボランティアに月に一度、FMよみたんが出張放送として学生の大学での取り組みを紹介する番組をやっており、私が出演した時は障がいのある学生の実情をお話しました。ラジオ初出演は緊張で頭が真っ白になりましたが、今となってはいい思い出です。笑 こうして不安に感じていた一年が終わっていったのでした。

大人の仲間入りをした大学2年生

大学2年になると、すっかり雰囲気にも慣れて不安を感じていた私も後輩ができました。学業はというと、専門領域に分かれた講義が始まり、私は社会学・平和学を選択。社会学は現代社会で起きている問題などを人々の動向を分析する学問、そして平和学は戦争や紛争が起きる原因や要因を歴史的・社会的構造から読み解く学問で、1年生の頃と比べると格段に講義のレベルが上がって大変でした。講義での思い出は、「社会調査法」という講義のなかで身近な人の人生を聴いてレポートを書くという内容の課題で、私は父方の祖母に話を聴きました。それまで祖母がどんな人生を歩んできたのかという話は聴いたことがなく、沖縄戦の影響で親戚のいる九州に疎開をしたり、食事にお芋がよく出ていたことで好きではなくなったこと、祖父との馴れ初めなど知らない祖母の一面を知ることができ、とても有意義な時間でした。さまざまなことを経験し、家族のために一生懸命仕事してきた祖母の表情は優しくも、言葉のひとつひとつに力強さがありました。私は祖母の話を聴いた時は二十歳でしたが、自分のこれまでの時間とともに振り返るにはベストなタイミングだったと思います。成人式は小中学校時代の友人と参加し、無事大人の仲間入りをしました。ビールは大人な味がして苦かったです。(笑)そんな大学2年の出来事でした。

大学3年になりすっかり学生生活にも慣れたころ、大きなイベントがありました。私の所属する学科では3年生になると実習があり、1週間ほど実施されるのですが、その実習先がなんと伊江島。その伊江島には沖縄戦後の米軍占領下時代に土地を接収された人たちとともに、土地の返還を求めて訴え続けた阿波根 昌鴻(あはごん しょうこう)さんという方がおり、、その方の活動を振り返る資料館に調査に行くというのですが、壁がいくつかありました。その壁というのが宿泊問題。今まで外出はしていても、外泊経験はほとんどなかったので付き添いをどうするのかなど、不安がありました。支援者さん・両親・周りの同級生に頼むかなど、とても悩んだことを覚えています。ゼミの担当の先生に事情を話すと話し合いの機会を作ってくれ、移乗方法やお手洗い、入浴方法を確認しました。民宿で普段とは異なる環境ということもあり、安全に留意して一緒に過ごしてくれたメンバーには感謝と同時に体力的にも、精神的にも苦労をかけたなと思います。ゼミメンバーの協力で伊江島実習に行けたことは、家族や支援者さんはもちろん、周囲の人たちに「自分を伝える」という点において、今でも大きな財産になっています。昼は資料館で沖縄の土地接収の歴史を学び、夜は学生らしく集まって楽しいお酒が飲めたこと。とても時間には代え難い、よい思い出になりました。

▪️卒業論文に苦しんだ最終学年

大学生活もいよいよ最終学年。卒業要件となる単位は全て取り終え、笑顔いっぱいで過ごしていた私に大きな関門が待っていました。大学生を経験したことのある人ならわかるであろう、卒業論文。書く内容は大学三年生の時にある程度決めていたので、テーマに迷うことはそこまでありませんでした。

◼️経歴

■出身地:沖縄県南風原町(はえばるちょう)

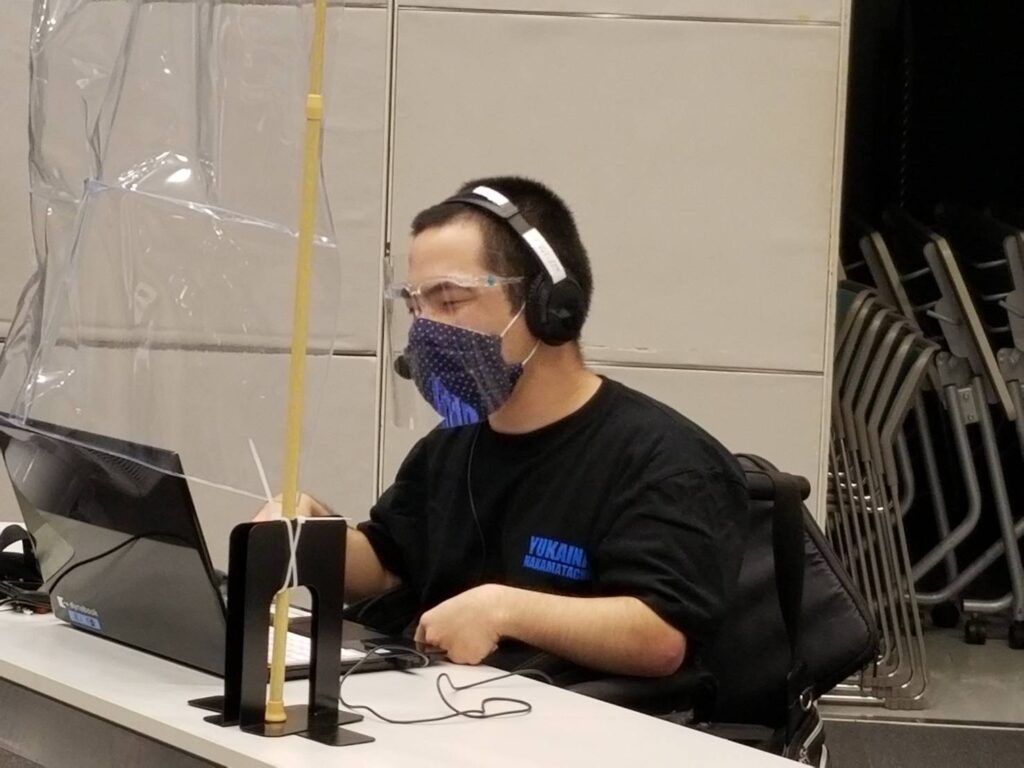

■経歴:脳性麻痺により幼少期から車椅子生活。南風原町立北丘小、南風原中、南風原高校、沖縄国際大学を卒業。その後那覇市内の就労支援事業所に通い、PC等で情報発信業務を行っている。

■趣味:野球観戦・食べ歩き(バリアフリー調査)・音楽・動画視聴。好きなアーティスト:あいみょん、HY、MONGOL800等

■目標:沢山の人と繋がり、障がいの有無に関わらず外出できるきっかけを増やす。